【我与改革开放四十年】周福楼:我在惠民地区体改委的那几年

改革开放之后,惠民地区设立了经济体制改革委员会办公室,办公室只有两三名同志承办改革事宜。为加强经济体制改革工作,经济体制改革委员会下属的办公室升格为县处级,单设出来独立开展工作。

在旅社里办公,三进三出,饱尝了“旅客”的滋味

组建起体改委时,行署办公大楼的办公室早已被各个机构占满了,根本腾不出空间。幸亏那时的体改委是大委,主任是行署专员,早有的,新设的,先前的,后来的,手心手背都是肉,指示给体改委创造最起码的工作条件,以便让其尽快开锣唱戏。

(今天银茂大酒店的前身就是东方红旅社,来源网络)

其实,对这件事,行署办公室早已排上议程了,列出了时间表,谋划再三,硬是在办公大楼二楼挤出了两个向阳的单间,在东方红旅社北楼(今银茂大酒店)租了三间客房(租金由行署办公室列支),每间屋配备了一个文件橱,给每个同志配备了一张小写字台、一把椅子,留下了旅社原有的一对小沙发、一个小茶几。能够达到这个水平,行署办公室的同志尽了最大努力,说心里话,那是高看了。

尽管如此,我们工作起来依然不方便。当时全委十多个人,分南北两摊,体改办张茂宗主任和委办公室在行署办公大楼,笔者和曹同章副主任,以及生产科、流通科在东方红旅社,相隔两个路口,加之唯有南摊安了两部电话,有什么事,都得骑自行车口头传达。

后来我们找了条捷径,借用旅社服务台电话,南摊向北摊打,劳驾服务员放开嗓门呼叫;北摊往南摊打,我们自己去拨。往外挂电话,虽然计费,但毕竟太频繁了,服务员喊我们,颠颠儿的,一溜小跑;我们去接,颠颠儿的,一溜小跑。有时放下电话,回去还没坐稳,又来电话了,又是一溜小跑,我们和服务员都急火火的。

我们在北楼待了近一年,因房屋重新修缮和装饰,旅社又把我们捣腾到南楼,三间客房在最东头,离服务台远些,而且服务员都是陌生面孔。没办法,也只能将就,不能讲究了。谁知,在南楼待了一年出头,该楼也进行修缮,北楼已没了空房,我们只好请行署办公室出面协调,再租个地方办公。

(周福楼正在通话交流工作)

十天之后,正值酷暑,我们又迁址到与地委北门对过的地区第二招待所南楼(实际上还是旅社),与同是租房的地区人大、政协在同一座楼上办公,条件有所改善,气氛顺溜了许多。二所南楼与行署大楼斜对过,隔路相望,有什么事,抬腿就到。但此景不长,只一年多的工夫,根据统一安排,我们把办公室倒腾出来,调给了人大和政协,进行第三次“大迁徙”,搬到了地区供销社沿街楼上,说是“接待楼”,实则也是一座旅社楼,我们还扮演着“旅客”的角色。

三租办公室,在旅社里三进三出,饱尝了“旅客”的滋味。尤其在东方红旅社办公期间,同我们住在一起的,有杀猪宰羊的,有裁匠、木匠、瓦匠,有卖豆腐脑的,有挑担背篓的,有跑江湖玩杂耍的。晚上我们常去加班,想安静地坐下来商议点事情,铺开稿纸写点东西,那就难了。刚沉思下来,东邻划拳行令,吆五喝六,一帮醉汉摔盘子砸碗,稀里哗啦;西邻两口子吵架,娘们哭孩子叫……

但是,体改委的同志在这样环境里,在这种氛围里,磨砺了改革的锋刃,锤炼了拓荒的坚韧,写出了担当的答卷……

外出办公就靠两辆小破车,强撑着跑了五六年

据说,体改委刚一搭架子,就愁坏了行署办公室的同志。

愁啥?愁配车。地委单子一出,管这事的同志就挠开了头皮。在他们心目中,张茂宗主任是从渤海革命老区走出来的,早就是“正七品”,老资格了;后又加上我这个“老党员”和有“老黄牛”美称的曹同章同志,不配车是说不过去的;尤其是这个部门是搞改革的,试点、蹲点、跑省、跑基层,车就是腿,没有车怎么行呢?

他们几个主任凑在一起,掂兑了好几次,从行署办公室现有的小轿车选中了一辆,上门征求意见,说车老了点,让张茂宗主任去看看行不行。张主任很爽快,问:“车轱辘转吗?”“转、转、转!”一阵哄然大笑……

(苏联产拉达牌汽车进入中国市场,来源网络)

这是一辆前苏联产的小轿车,名叫“拉达”,橘皮色,四座,就是小了点,跟现在接送孩子上下学的电动小汽车模样相仿。

配上了小轿车,不几天就招了名司机,拉着我们几个主任,到各县体改办认了认门。从此,这辆“拉达”便成了我们会飞的“腿”,待在家里闲着的时候很少。只要一上路,一溜红影飞驰,仿佛我们的脸上也染上了红光。

出乎预料的是,还没有过百日,拉达就开始闹“病”了,时常打不着火,发动不起来,即便发动起来,到了路上跑着跑着就熄了火,还得叫人推;跑起来,如东方红拖拉机般稀里哗啦响,车未到声先到,慢慢悠悠的像牛车。

一次去邹平路上,从后面过来一辆客车,贴着我们身边跑过时,一位小伙子打开车窗,指着我们的车吆喝道:“喂——掉了一个!”那当口,司机似乎也感觉出了什么,缓缓地把车停在了路边,我们也觉得车身后边怎么向右倾斜了呢?下车一看,都惊得傻眼了,那车后边右侧的车轮掉了下来。司机把它从沟里滚上来,可摆弄了一通,怎么也安不上。幸亏,路西侧不远处有一家汽车修理铺,请来修车师傅费了好大劲,才把那个车轮安上。那师傅边安边说:“这破车早该淘汰了,多危险啊!幸亏是后轮,要是前轮会出大事的!”

这糗事,不知怎么传遍全区,甚至传到了省里。县里笑称“橘子皮”,省里戏称“东方红”。到省里开会,头天就到修车铺让人拾掇一遍,第二天才敢上路,生怕到那里给惠民地区丢脸。即使这样,省里统一组织出去参观,在头车率领下,人家早就风驰电掣般跑没影了,我们和另一个地区的一辆深蓝色车殿后,好孬还有个难兄难弟做伴。

就是这样一个“拉达”,支撑着我们奔跑在改革的征程上达两年之久。后来,四个轱辘跑烂了仨,光趴窝,实在跑不动了,我们又换了辆前苏联产的白色“伏尔加”。

看外形,比那辆“拉达”好些,大方宽绰,后排坐三个人还不挤,但就是烧油多,号称“喝油大王”,一年拨的汽车小修费,差不多都“喂”到它那张大嘴里了。到了寒冬,又没有车库,放在露天,老是打不着火,还得用摇把子摇,有时还用火烤,每次出发,司机都闹一身汗,弄个“大花脸”……

“伏尔加”这般状况,我们这个班子的成员都很爱面子,也不肯吭一声,凑合了再凑合,坚持了再坚持,一直跑了三四年,最后累倒了,进了废旧汽车回收公司……

花28元钱招待了一位大型企业的老总

当年,体改委这一帮人就像一家人过日子一样,不单单为改革而辛勤劳作,还精打细算,把钱袋子扎得很紧很严。

当时,我们做了个规定,就那么几条,其核心就是凡经费开支事项,只准用于公事,不得用于私事;开支要把好签字关,150元之内的开销,由经办人、办公室主任和委里分管财务的一位副主任在发票上共同签字报销;超过150元的,由主任办公会集体研究同意后,再予以签字报销;遇有突发情况的重大开支,可先行处理,事后48小时内向主任办公会作出报告。违反上述规定的,责任自负,支出费用从本人下月工资中开始分期扣除。

体改委是新成立机构,白手起家,单位又没有收费项目,从上头要不来钱,横竖没有开源渠道,只能干巴巴地花财政统一按人头拨的开办费和正常的办公、小车修理等费用,一张稿纸、一瓶墨水、一支笔、一条洗手巾都得精打细算。这几条冰冷的规定,成了全委每一位同志的“红线”“高压线”,大家都非常自觉、自律。

体改委刚设立那几年,由于我们刚涉足改革,都是“新兵”,再加上应急的事情不断涌来,早上班,晚下班,夜晚常加班,早则十一二点,晚则凌晨一两点,有时分工的主任还得亲自出马,和同志们披星戴月一起干,轻易不吃“加班餐”。有时,看同志们一个个累得那疲惫的样子,主任就自个儿从兜里掏出十块八块的,给同志们一个人买个面包,买瓶啤酒和炒花生米,垫一垫。没有主任参加,科长就掏个十块八块的犒劳犒劳大家。

(1999年4月,周福楼与时任山东省体改委主任刘志厚(左)在阳信县梨乡宾馆合影)

那年代,我们就怕县里、外地和省里来人,如热锅上的蚂蚁,愁得团团转,盘算着如何招待。县体改委的同志来了倒好说,都知道地区体改委穷,随便到个小餐馆吃点就行,没人计较。可是,一天下午四点多钟,一家大型企业的老总来了,就企业改制让我们支招,一直谈到太阳西沉。体改委的同志到他那去,他都是好生款待,而且当时他还是全国人大代表,声名赫赫。好歹得吃顿饭啊!就到水利餐厅“设宴”招待了一顿,猜猜花了多少钱?一共28元,喝的啥,吃的啥,可想而知。

多年之后,提起当年这些酸楚,有人说,你们是“被节俭啊”!一品咋这句话,不无道理。正是这“被节俭”,与改革之要务相契合,造就了艰苦奋斗的第一代改革人,这难道不是一种庆幸和荣光吗?

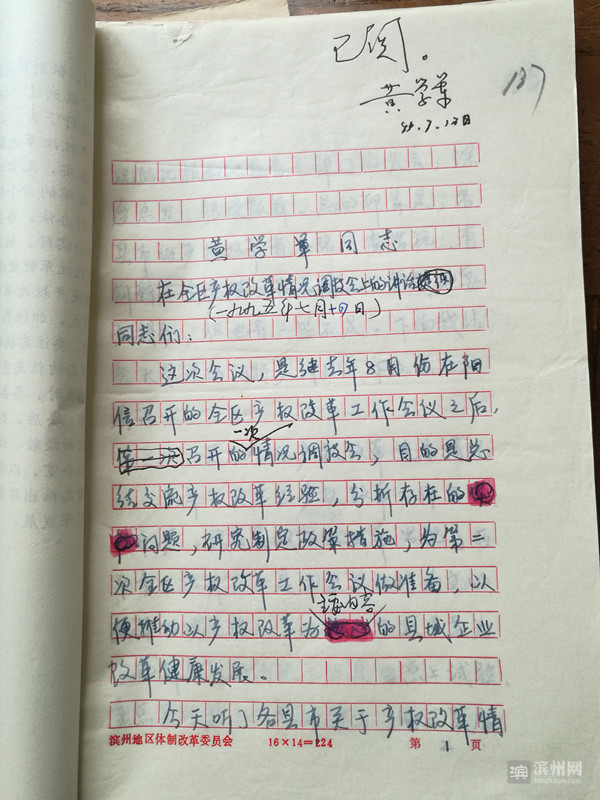

(由体改委起草的滨州地委领导讲话材料,纪象启执笔)

写到此,恰逢《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《深化党和国家机构改革方案》的全文公布,一字一句千钧重,一节一章珍如金。

40年前改革开放的春雷,唤醒了一个朝气蓬勃的时代;40年后,这次机构改革,是一次大智慧、大方略、深谋远虑,用大手笔,总体设计出一个宏伟架构和蓝图。在顶层改革统率下,万众一心,共同烹饪的改革大蛋糕,正阵阵浓香扑鼻来!

(本文写于2018年3月,有删减。作者系原滨州地区经济体制改革委员会主任、党组书记)

网友评论